هل يمكن للحرب أن تمحو إنسانيتنا قبل أن تمحو أعداءنا؟ "في وادي إيله" ليست مجرد جريمة قتل، بل هي رحلة أب محطم إلى قلب الظلام الأمريكي. عندما يبحث المحارب القديم "هانك" عن الحقيقة وراء مقتل ابنه العائد من العراق، يكتشف أن العدو الحقيقي قد لا يكون في أرض المعركة، بل في المرآة. شاهد الفيلم الذي يحفر في ندوب الحرب التي لا تلتئم، ويطرح سؤالاً واحداً: ما الثمن الذي ندفعه عندما نصمت عن الحقيقة؟

قراءة نقدية ما بعد استعمارية لفيلم In the Valley of Elah (2007)

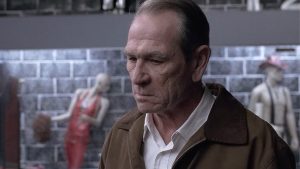

الفيلم الذي أخرجه بول هاغيس بعد نجاحه في فيلم “تصادم”، يبدو في ظاهره دراما جنائية هادئة: أب محارب قديم (تومي لي جونز) يبحث عن سبب اختفاء ومقتل ابنه الغامض – الجندي العائد حديثاً من العراق – بمساعدة محققة شرطية (تشارليز ثيرون). استلهم الفيلم من قضية حقيقية وهي مقتل “ريتشارد ديفيس”، إضافة إلى مقال بحثي للصحفي مارك بوال حول جنود يرتكبون جرائم قتل بعد عودتهم من الحرب. عُرض الفيلم في مهرجاني فينيسيا وتورنتو في سبتمبر 2007، لكنه فشل تجاريًا بإيرادات أقل من سبعة ملايين دولار، رغم حصول تومي لي جونز على ترشيح أوسكار لأفضل ممثل.

اختار المصور الشهير روجر ديكنز تقليل تشبع الألوان ليُظهر أمريكا باهتة كما العراق؛ وهي أول إشارة إلى نية الفيلم كسر حدود “هنا/هناك”. من هنا تبدأ القراءة النقدية:

يمر السرد عبر محورين: بحث أب وطنيّ عن جثة ابنه المقطّعة، وتفكيك تدريجي لفيديوهات هاتفية سجلها رفاق القتيل في العراق؛ حيث نشاهد عنفاً عشوائياً في نقطة تفتيش، وركلاً لصبي عراقي، ورقصاً جماعيًا بعد إطلاق نار. تُعد هذه الفيديوهات مركز الثقل النقدي، لكنها تستمد قوتها من ما لا تُظهره: وجه وصوت الضحية العراقية. الهاتف لا يصوّر سوى مقصورة الهامفي، الجنود يضحكون ويشتمون، وصوت الصراخ يأتي من خارج الإطار. الكاميرا التي توثق الحرب لا تلتفت إلى “الآخر”، ما يعني أن حتى وثائق الجريمة تحمل بُنية أحادية.

هاغيس يدرج هذا التوثيق الناقص في قلب الفيلم ليثبت أن الحرب تُحوّل نظرة الجندي إلى الذات، لكنه في النهاية يعيد إنتاج نفس الفعل: مشهد جانب الطريق في بغداد يظهر فقط كلطخة ضوء برتقالي، والطفل المصاب يُسمع كهمسة. هذا يُظهر للمشاهد العراقي أن حتى تمثيل “ذنب الغرب” يمكن أن يتم من دون ملامح ضحايا الشرق؛ فالاستعمار السردي لا يقتصر على تمجيد الحرب، بل يتسرّب أحيانًا في صيغ نقدها أيضًا، إذ يُحيل الآخر إلى خلفية صامتة.

صرّح هاغيس بأنه أراد استخدام استعارة “وادي إيله” التوراتية – ساحة معركة داوود وجالوت. الأب الباحث عن الحقيقة يمثل داوود الجديد الذي يواجه جالوت المتمثل في المؤسسة العسكرية الأمريكية. لكن إذا قرأنا هذه الاستعارة في سياق الشرق الأوسط، نجد أن داوود لا يزال أمريكياً، وجالوت ليس إيرانياً أو عراقياً بل حكومته هو. هذا التحويل الذكي يصرف الانتباه من البنية الاستعمارية العالمية نحو “الاستبداد الداخلي”. يتعاطف المشاهد الأمريكي مع أب خانته دولته، وحُطمت وطنيته، ليرفع في النهاية علمًا مقلوبًا – رمز الخطر. وهكذا يُعاد توجيه الغضب إلى الداخل بينما تبقى البنية العابرة للحدود للحرب مخفية.

عنصر آخر مهم هو شخصية المحققة الأنثى، التي لا تُؤخذ على محمل الجد داخل بيئة شرطية ذكورية. وجودها يخدم غرضين متوازيين: أولاً، توليد مستوى من النقد الجندري داخل أمريكا؛ وثانياً، تخفيف وطأة الغضب لدى المشاهد غير الأمريكي، إذ أن المرأة – باعتبارها “آخر داخلي” – تُنتج نقطة تعاطف جديدة وتسرد القصة بوصفها صراعًا من أجل العدالة الجندرية في الممرات الأمريكية. وبهذا، يستخدم الاستعمار السردي تقسيم “الآخر الداخلي” لإخفاء الآخر الخارجي خلف هشاشة المؤسسة الشرطية. حين نتعاطف مع المحققة، قد ننسى أن نسأل: ماذا جرى للطفل العراقي؟

لفهم أعمق، نُقترح ثلاث خطوات:

مشاهدة الفيلم بالتوازي مع أفلام عراقية توثق الصوت المحلي، مثل “أحلام” أو “ابن بابل”، حيث نرى الحرب من داخل بغداد أو الموصل.

قراءة تقارير ميدانية من نفس الفترة (2007) لصحفيين عراقيين أو مصورين مستقلين، كذكريات جعفر صمدي في معسكر المحمودية. بهذه المقارنات، تظهر ثغرات السرد.

تحليل المواد المصورة التي التقطها الجنود الأمريكيون، والمنشورة على يوتيوب أو أرشيفات حقوقية، مقارنة بلقطات الفيلم. هذا التمرين يوضح كيف يُبقي المونتاج على العرق والشتائم والصراخ، ويقصي وجه الضحية.

الخلاصة:

فيلم In the Valley of Elah يُظهر أسئلة أخلاقية جدية حول حرب العراق، ويترك المشاهد الغربي بشعور من الذنب البنّاء، لكنه يستمر في استعمار السرد عبر الحذف والتحويل: يجعل الضحية العراقية بلا وجه أو عدد، ويختزل بنية الإمبراطورية في مأساة أسرة بيضاء، ويخمد الغضب السياسي ضمن رمز قانوني. لفهم هذا الاستعمار، على المشاهد العراقي أن يُحدد لحظة الحذف، ويقارنها بالسرديات المحلية، ويسأل دومًا عن العلاقة بين ألم الغرب وغياب الشرق. فقط عندها يمكن استعادة صورتنا من خلف الفلاتر البرتقالية وإطارات هوليوود المختارة.

يُفضل هاغيس ألا يُظهر العراق، بل يرفع صوت الفيديو: صراخ، ضحك، وبضع كلمات عربية. هذا الخيار الظاهري البسيط يحمل دلالة سيميائية هامة: حذف الصورة يدفع خيال المتفرج إلى التجوال في العتمة؛ لكن خيال المشاهد الغربي تم تشكيله مسبقًا عبر تقارير الحرب وصور الفلتر الأصفر. النتيجة هي إعادة إنتاج كليشيه “أرض الفوضى”. الاستعمار السردي لا يقع في ما يُعرض على الشاشة، بل في ما يُسلّم إلى أرشيف الصور الذهنية للمشاهد، وهو أرشيف صاغه النظام الإعلامي الغربي.

الفيلم يبدأ بتقطيع أخبار تلفزيونية حقيقية: أعلام على توابيت، صوت بوش، وعناوين CNN. ثم ينتقل مباشرة إلى الأب الوحيد في غرفة فندق. هذا المونتاج يبدو ضد الحرب – إصبع اتهام إلى الدولة والإعلام – لكنه في الحقيقة يستخدم تقنية “أماكن حقيقية/دراما شخصية” لإعادة الحدود إلى الداخل. على المشاهد العراقي أن ينتبه: عدد الضحايا العراقيين لا يُذكر أبدًا في نشرة الأخبار داخل الفيلم، رغم أن مشروع “Iraq Body Count” تحدث عام 2007 عن ثلاثمائة ألف قتيل مدني. هذا الصمت العددي شكل آخر من الاستعمار السردي: عبر إخفاء الأرقام، تُمحى قيمة الضحية، وتُوجَّه التعاطفات.

النقد الإعلامي في الفيلم أيضًا ذو حدين: هاغيس يهاجم الشبكات الأمريكية التي تُلطّف أخبار الحرب، لكنه باستبعاده صورة العراقي، يواصل دون قصد نفس عملية التلطيف. أول خطوة لفهم آليات الاستعمار بالنسبة للمشاهد العراقي هي اصطياد لحظة الحذف؛ كلما غابت الضحية عن الإطار، اعلم أن إسكاتها مقصود، وأنه خطاب موجّه إلى جمهور مُنتقى.

جانب آخر من السرد يتمثل في تبرير رفاق القاتل: الجنود يقولون إن الضحية “أصبح غير قابل للسيطرة” و”خرج عن طوره في الميدان”. هذا التبرير يُحول اللوم من المؤسسة إلى الفرد. النمط الدرامي الاستعماري الأمريكي يبدأ ببناء الهيكل ثم يُسقط الكارثة على الفرد. على المشاهد العراقي الانتباه: عندما يُقال إنها “غلطة شخص”، يجب التساؤل كيف هيّأ النظام كاملًا المناخ لتطبيع العنف.

في الختام، يرفع الأب العلم مقلوبًا – صورة جذابة لأفيش الفيلم ومهرجاناته. لكن هذه الإيماءة ليست إعلانًا عن سقوط الوطنية ولا نسفًا للسرد، بل إشارة إنذارية مُعترف بها في أنظمة الجيش الأمريكي. النهاية هذه تجعل المتفرج الغربي يبقى في منطقة الاحتجاج القانوني، دون أن يُسائل شرعية الحرب ذاتها. الاستعمار السردي يضبط الغضب من خلال آليات السلامة.

على المشاهد العراقي أن يسأل: ما معنى علم مقلوب كإشارة اعتراض على الاحتلال، بينما لا يظهر أي عراقي في المشهد الختامي؟

كن أول من ينشر تعليقًا.

آراء المستخدمين