فيلم «إيقاف الخدمة» (2008) يروي حكاية جندي أمريكي يعود من العراق ليجد نفسه أسيرًا لقانونٍ يجبره على العودة إلى الحرب التي لم تعد حربه. في رحلة الهروب بين الوطن والجبهة، تتكشّف أسئلة عن الحرية، والسلطة، والوطنية المكسورة… فهل يمكن لجنديٍ أن يتحرّر من نظامٍ يملك جسده وعقله؟

النقد الشامل لفيلم “إيقاف الخدمة” (Stop-Loss, 2008)

بدايةً، ماذا يريد الفيلم أن يقول؟ يبدو أن سرده ينتقد نظام إيقاف الخدمة ويطلب التعاطف مع الجندي الهارب. بيرس صرّحت في أحد لقاءاتها قائلة: “أردتُ أن أُظهر أن جيلي، مثل جنود فيتنام، خُدع مجدداً”. على المستوى الظاهري، يبدو هذا توجهاً مناهضاً للحرب؛ لكن عند التعمق، يظهر موضع توقف هذا النقد: اللحظة التي يُفترض فيها أن تتحول الكاميرا من الفرد إلى البنية، لكنها تعود لتتمركز حول جرح البطل الفردي. يختار الفيلم معاناة الجندي الفرد كأولوية، وهذا بالضبط ما تحتاجه المنظومة: تحويل الانتباه من السياسة إلى النفس. هكذا، تُستبدل الأسئلة الكبرى حول الاستعمار الجديد، النفط، السلطة الجيوسياسية، وتدمير المجتمع العراقي، بدراما هروب “شاب أمريكي صالح”. هذا هو جوهر الاستعمار السردي: إعادة ضبط مقياس السرد.

حتى اللغة البصرية تُعزز هذا التحول. خارج قاعدة بغداد، تُصوّر قافلة “هامفي” عبر فلتر كهرماني؛ الغبار يملأ الهواء، ضوء الشمس حاد، وصوت إذاعة محلية تبث كلمات عربية غير مفهومة. في المقابل، تُظهر تكساس في شمس الغروب الذهبية، بألوان مشبعة ومريحة. هذا التناقض لا يُضفي فقط طابعاً درامياً على ساحة المعركة، بل يُقنع المشاهد ــ على مستوى اللاوعي ــ بأن العنف “هناك” طبيعي وأزلي، بينما “هنا” هو بيت آمن، يحتضن مؤقتاً العنف الذي يحمله الجندي. حتى عندما يحاول الفيلم انتقاد العنصرية الجنوبية، يحتفظ بالعراق بلا وجه: في مشهد الاشتباك الأول، تُصوّر الكاميرا طفلاً عراقياً في لقطة واسعة فقط، دون أي لقطة مقربة لعينيه؛ يترنح ويسقط، دمه يسيل على التراب، لكنه لا يزال بلا صوت. في السرد الاستعماري، غالباً ما يكون “الآخر” إما بلا صوت أو بصوت غريب غير مفهوم؛ بيرس، بوعي أو بدونه، تقع في هذا الفخ.

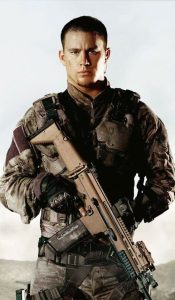

إضافة إلى صمت الشخصية العراقية، تُعزّز شخصية “ستيف” ــ الجندي الأبيض العدواني الذي يفقد السيطرة ــ صورة “الجندي التراجيدي”: فهو من جهة أداة الإمبراطورية، ومن جهة أخرى ضحيتها. حين يرى المشاهد الغربي تيتوم ثملًا وباكياً، يشعر أن الحرب تدمّر الجميع؛ وبالتالي تنزل المسؤولية الأخلاقية للسلطة من مستوى النظام إلى مستوى “خطأ الأفراد”. هذا الإخفاء لطبيعة الاستعمار أمر أساسي: حين يُستبدل النظام العالمي بالتراجيديا الفردية، يظل الاستعمار الجديد سالماً ومحصناً.

لكن السرد الاستعماري للفيلم لا يتوقف هنا. إن بند إيقاف الخدمة في ذاته استعارة قانونية لعبودية معكوسة: الدولة ــ بصفتها إمبراطوراً حديثاً ــ تحتجز جسد المواطن. وفي سرد الفيلم، هذه المصادرة تُوظف للحرب في بلدٍ آخر؛ لكن الفيلم يختار أن يُبقي “ذلك البلد” مُجرّداً. لماذا؟ لأن الإشارة إلى العراق بأسماء أحيائه، أو بتاريخه المقاوم، أو بسياسات تدميره الثقافي، كانت ستدفع المشاهد للتساؤل: “لماذا نحن هناك؟”. يسعى الفيلم عبر حيلة سيناريو إلى تحويل السؤال إلى: “لماذا لا نستطيع تحرير الجندي؟”. ببساطة: الاستعمار السردي يعمل عبر تبديل مركز السؤال.

أبرز مثال على ذلك، مشهد المحكمة العسكرية الذي لا يظهر على الشاشة. بيرس تُسقِط المشهد، ويُعاد سرده فقط عبر حوار بين براندن والسيناتور. لو أُظهر المشهد، لاضطر الفيلم إلى تصوير القانون الدولي، ميثاق الأمم المتحدة، أو حتى مواجهة الجندي مع محاميه؛ لكن حذف المحكمة يُحوّل القضية إلى مأساة خاصة. في نظرية ما بعد الاستعمار، يُعد “حذف المشهد السياسي” من أهم أدوات السيطرة السردية، لأنه يمنع المشاهد من رؤية علاقات القوة ويُغرقه في التعاطف الفردي.

واحدة من الحيل الأقل تداولاً في الفيلم هي مشهد “طقس الدفن” الذي حُذف من النسخة النهائية؛ في المسودة الأصلية، كانت بيرس تُخطط لتشييع أحد الجنود السود من الفصيلة، لكن المنتجين خافوا أن يُكرر هذا المشهد إيقاعاً شبيهاً بفيلم Taking Chance. بحذف هذا المشهد، لا يُقصى فقط سؤال العِرق في الجيش، بل تُفقد فرصة تصوير عائلة الجندي غير الأبيض. وهكذا، تُعزز مركزية “البياض” في الفيلم؛ وهي خدعة استعمارية أخرى، وإن جاءت دون قصد.

لا يمكن تناول البعد الاستعماري في فيلم “إيقاف الخدمة” دون الإشارة إلى اقتصاد الصورة. إن التصوير في المغرب يعني أن هوليوود لا تزال تعتمد على الموارد البشرية والمواقع الرخيصة في الشرق الأوسط؛ حيث تُضَخّ الأموال والخبرات الغربية، ويُنتَج المشهد، بينما يُستبدل السرد المحلي بأجور يومية للكومبارس المحليين. في دراسة صادرة عن جامعة كيب تاون عام 2019، تبيّن أن صناعة السينما الغربية، منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، وفّرت نحو مئتي مليون دولار سنوياً من تكاليف الإنتاج، عبر نقل مواقع التصوير إلى المغرب والأردن، مقارنة بالتصوير الفعلي في العراق أو سوريا؛ ومع ذلك، فإن حصة الطواقم المحلية من الملكية الفكرية للفيلم تبقى صفراً. “إيقاف الخدمة” ليس استثناءً من هذا النمط: فصحراء قريبة من ورزازات تتحول إلى “الأنبار”، والعاملون المحليون، مع مغيب الشمس، يتحولون إلى “ميليشيات” ذات حوارات عربية غير مفهومة، دون أن تُذكر أسماؤهم حتى في تترات النهاية. فهل يُعدّ هذا استمراراً للاستعمار؟ بلا شك.

يمتد هذا النقاش أيضاً إلى قاعدة الجيش الأمريكي في تكساس. فالفيلم يدمج لقطات من القاعدة الحقيقية “فورت هود”؛ لكن من المهم التذكير بأن هذه القاعدة نفسها كانت محور أخبار عام 2009 بسبب حوادث عنف منزلي، وجرائم قتل، وانتحار جنود. ومع ذلك، يختار الفيلم حصر الكاميرا في ساحات العرض والمباني الإدارية، متجنباً مواجهة العنف الداخلي الحقيقي. الاستعمار البصري، حين يعمل داخل الحدود، يترافق مع رقابة ناعمة؛ إذ تُخفى البقع السوداء لصالح رواية البطل الأبيض.

جانب آخر يجب تفكيكه في إطار الاستعمار، هو مسألة النوع الاجتماعي. كيمبرلي بيرس، كمخرجة سبق أن عالجت هوية الكوير في فيلم “الأولاد لا يبكون” (Boys Don’t Cry)، تقترب هذه المرة من ذكورية المؤسسة العسكرية في جنوب أمريكا. شخصية “ميشيل” (آبي كورنيش)، حتى حين تقرر مساعدة براندن في هروبه، تعود في نهاية المطاف إلى المنزل وتُمحى من المشهد الأخير. الأنوثة في هذا الفيلم لا تخرج عن دور “الأم القلقة” أو “الحبيبة المترددة”؛ إذ إن العالم الذكوري، المليء بالحزن والتنافس، يدفع بالمرأة المستقلة إلى الهامش. وفي نظرية مونيكا تشاكرابورتي ما بعد الاستعمارية، تسير البُنى الاستعمارية دوماً جنباً إلى جنب مع البُنى الأبوية؛ وبالتالي، فإن تغييب المرأة (أو تقييد دورها) هو نتيجة لتضافر هذين النمطين من الهيمنة. يظهر الفيلم ظاهرياً كأنه عن أزمة الرجولة ما بعد الحرب، لكنه يعيد ــ على مستوى استعمار الخطاب ــ إنتاج وظيفة المرأة كعامل تهدئة: “المرأة البيضاء ــ الوطن”، التي تعانق الجندي وتُعيده إلى حضن الديار.

مع ذلك، تخلق بيرس لحظات تُكسر فيها البنية الاستعمارية للسرد؛ كمشهد لقاء براندن في محطة الوقود بمقاتل قديم من حرب فيتنام، حيث يقول العجوز بصوت مرتجف: “قالوا لنا أيضاً إنها ستستمر ستة أشهر فقط”. هذا الحوار يُظهر سلسلة الحروب الأمريكية التي لا تنتهي، ويُذكّر بديمومة الاستعمار العسكري. لكن الفيلم، رغم ذلك، لا يتجاوز فيتنام؛ فلا يذكر الاستعمار السابق للفلبين، ولا حرب الخليج، ولا حتى احتلال أفغانستان. هذا الانتقاء في التاريخ يُحوّل الاستعمار إلى مجرد “خطأ وطني متكرر”، لا إلى بنية إمبريالية عالمية.

في خاتمة التحليل، يمكن القول إن “إيقاف الخدمة” له وجهان: ظاهرياً، هو فيلم مناهض للمؤسسة العسكرية الأمريكية ومتضامن مع الجنود المحاصرين بقوانين تعسفية؛ أما في مستواه العميق، فهو سردية تُعيد إنتاج النظرة الاستعمارية بصيغ أخرى. هذا التناقض يُعلمنا أن حتى النوايا الإنسانية للمخرج أو الكاتب، إذا لم تُفكّك أدوات اللغة البصرية عبر وعي متراكم بالمعرفة الاستعمارية، قد تنتهي ــ دون قصد ــ إلى تكرار ذات علاقات السلطة التي تدّعي نقدها. فكما أن الاستعمار لا يحتاج دوماً إلى راية وبندقية ليدخل الشاشة، قد يظهر أيضاً في لقطة خالية من وجه طفل عراقي، في صمت محكمة عسكرية غير مرئية، في تغييب المرأة الأصلية، أو في صحراء شمال أفريقيا التي تُعتبر “كافية الشبه بالعراق”. حتى بند إيقاف الخدمة، في مجاز أوسع، ليس مجرد نص قانوني؛ بل وثيقة تُبيّن كيف تمارس الإمبراطورية الحديثة سلطتها لا على أرض الآخر فحسب، بل على جسد وعقل أبنائها أيضاً. فعندما يُمنع جسد الجندي من مغادرة حدود الوطن، يكون الاستعمار قد عاد إلى الداخل، ليختبر الديمقراطية من جديد.

لهذا، فإن مشاهدة هذا الفيلم بالنسبة للمُشاهد العراقي ليست مجرد تتبُّع لقصة جندي هارب؛ بل هي تأمّل في سياسة تلتقي فيها الحرب في المستعمرة مع الجهاز القانوني في المركز، ليكون الضحية النهائية هو “الآخر البعيد” و”الذات القريبة” في آن معاً. والسؤال الجوهري هنا هو: أيّ صوت من أصوات الضحايا يصل صداه إلى السرد العالمي، وأيّها يُحبَس في صمت أبدي؟ “إيقاف الخدمة”، رغم كل تركيزه على معاناة الجندي الشاب، يعمّق ذلك الصمت الثاني؛ الصمت الذي يدعونا إلى أن نُعيد توجيه الكاميرا ــ في النقد، في السينما المحلية، وفي الذاكرة الجمعية ــ نحو العراق، لنُخرج الوجوه المطموسة من خلف فلتر الصحراء البرتقالي، قبل أن تُقلع دبابة هوليوودية أخرى من أرض بلد آخر، وتحوّل الحرب مجدداً إلى بقعة زرقاء على خريطة الإنتاج السينمائي.

تدور القصة في ولاية تكساس: الرقيب “براندن كينغ” (رايان فيليب)، بعد عودته من الجولة القتالية الثانية، يصل إلى بلدته الصغيرة حاملاً وسام القلب الأرجواني وانتهاء التزامه العسكري. في يوم وصوله، يهنّئه قائد الكتيبة ويصافحه، ثم يبلغه بابتسامة أن الجيش ــ “استناداً إلى بند إيقاف الخدمة” ــ قد مدّد خدمته لمدة 18 شهراً إضافية. براندن، الذي يُصدم أولاً ويغضب لاحقاً، يفرّ من حفل تقليد الوسام، ينزع بزته العسكرية، ويختبئ بملابس مدنية في صندوق شاحنة صديقه “ستيف” (تشانينغ تيتوم) في محاولة للهروب من القاعدة. الجزء الأول من الفيلم يُروى من خلال مونتاج لحفلات محلية صغيرة، جلسات سُكر ليلية، وذكريات متوترة من دوريات بغداد؛ وفي هذا المناخ، يعجز ستيف عن التأقلم: كوابيس رفيقه الذي فقد عينه في المعركة تطارده باستمرار. في إحدى الحفلات، يلكم زجاج نافذة سيارة أجرة حتى يتحطم. الحيّ المحلي يكشف أيضاً عن طبقة من العنصرية الصامتة: أعلام الكونفدرالية تزيّن مصدّات الشاحنات، نكات مبطّنة ضد المهاجرين المكسيكيين، وإطلاق نار ترفيهي على لافتات الطرق. يسعى الفيلم إلى إظهار كيف تُشكّل العنف المحلي والخارجي حلقة متصلة لا تنفصم.

في الجزء الثاني، يتوجه براندن إلى مكتب أحد أعضاء مجلس الشيوخ المحليين بحثاً عن مخرج قانوني لإلغاء أمر إيقاف الخدمة؛ لكن الموظفة تخبره أن ملفات مشابهة تعدّ بالآلاف، وأن محكمة الاستئناف العسكرية غالباً ما تحكم ضد الجنود في هذه الحالات. وبتوصية غير رسمية، يُحال إلى موقع إلكتروني حقيقي يُدعى AWOLProject.org، أنشأه عدد من الجنود الفارين من الخدمة. براندن، برفقة خطيبة صديقه (آبي كورنيش)، يبدأ رحلة على الطريق لزيارة جندي هارب آخر؛ وهناك، يرى الرجل وقد اتخذ من قبو منزل والده مأوى له خوفاً من الاعتقال، بينما والدته تتكفل بجلب الطعام إليه. في هذا المشهد، تصنع بيرس تناقضاً صادماً مع صورة “البيت الأمريكي”: مزهريات خزفية، أريكة وثيرة، علم أمريكي صغير على طاولة القهوة، وفي القبو غرفة مظلمة، ملصق عن العراق، وبندقية كلاشنيكوف؛ كناية عن تسلل الحرب إلى جدران الضواحي الأمريكية.

الذروة الدرامية تأتي عندما يحضر براندن جنازة أحد رفاقه، ويصرخ في وجه قائد الفرقة: “هذه ليست حربي؛ إنها حربكم التي لا تستطيعون إنهاءها.” المشهد يُختتم بحضور الشرطة العسكرية واحتمال اعتقال البطل؛ والفيلم ينتهي عمداً بنهاية مفتوحة لترك السؤال الأخلاقي معلقاً بلا جواب.

فيلم “إيقاف الخدمة” من إخراج كيمبرلي بيرس ــ المخرجة التي اشتهرت بفيلم “الأولاد لا يبكون” ــ عُرض في مارس عام 2008، بعد خمس سنوات فقط من بدء احتلال العراق. بميزانية رسمية بلغت 25 مليون دولار وتوزيع من قبل شركة “باراماونت”، صُنّف الفيلم ضمن فئة الإنتاجات المتوسطة في هوليوود، إلا أن الإيرادات النهائية التي لم تتجاوز 11 مليون دولار كشفت أن السوق الأمريكي الداخلي لم يكن بعد مستعداً لمواجهة جراح الحرب الطازجة بصراحة. عنوان الفيلم يشير إلى قانون فعلي: “إيقاف الخدمة”، وهو إجراء يتيح لوزارة الدفاع الأمريكية تمديد خدمة الجندي بعد انتهاء عقده التطوعي دون موافقته الشخصية. هذا البند يُعد من الناحية القانونية تعليقاً مؤقتاً على التعديل الثالث عشر من الدستور الأمريكي (الذي يمنع العمل القسري)، ومنذ لحظة إقراره كان مثاراً للجدل المدني؛ لكنه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، استُخدم على نطاق غير مسبوق. بيرس أمضت نحو ثلاث سنوات في إجراء مقابلات مع جنود خضعوا لهذا القانون؛ دفاترهم المكتوبة بخط اليد، التي تسرد ليالي بغداد وعمليات إطلاق النار العرضي على المدنيين، لم تُشكّل فقط العمود الفقري للسيناريو، بل أيضاً الإطار الفكري للفيلم: عالم تنهار فيه مفاهيم مثل “العقد”، و”الولاء”، و”الوطن”، ويقع فيه الجندي الشاب في قبضة استعمار داخلي صامت.

من الناحية الإنتاجية، صُوِّرت مشاهد العراق في صحراء المغرب، وهي المنطقة ذاتها التي استُخدمت لعقود طويلة لإعادة تصوير “الشرق الأوسط” (من غلادياتور إلى جثة العدو). أما مشاهد تكساس فقد صُوّرت في أوستن وسان أنطونيو ولوكهارت، لإضفاء طابع وثائقي واقعي على الفيلم. مدير التصوير، كريس مينغز، استخدم كاميرا آريفليكس مقاس 16 ملم في مشاهد الحرب، ليمنح الصورة خشونة الحبوب الفيلمية التي تقترب من عنف الحقيقة؛ بينما استُخدمت كاميرا سوبر 35 ملم في مشاهد تكساس، لتُضفي وضوحاً دافئاً ونقياً. موسيقى جون باول، بمقاطع منفردة للكمان وارتدادات جيتار جنوبي، تُثير شعوراً بـ”الوطنية المجروحة”. وعلى صعيد الأداء، قضى فيليب وتيتوم أربعة أسابيع في معسكر تدريب “ماك مارين” بإشراف جنود سابقين في مشاة البحرية، لتقليد حركات الخطوط الأمامية بدقة: من لغة الجسد إلى طريقة النطق، وصولاً إلى كيفية تلقيم السلاح.

لكن جميع هذه التفاصيل التقنية والسردية ليست سوى خلفية لسؤال أعمق: كيف يتعامل Stop-Loss مع النظرة الاستعمارية تجاه العراق؟ للإجابة، لا بد من تجاوز سطح السرد والولوج إلى لغة الفيلم، إلى الغائبين عن الإطار، إلى ما لا يُقال وما يُبرز. يجب أن تُجرى قراءتنا ما بعد الاستعمارية على مستويات متعددة من النص: من مركزية معاناة الجندي الأمريكي، إلى كيفية تغييب صوت العراقي، ومن ثنائية “الغرب البريء / الشرق الفوضوي” المستمرة، إلى تقديم أزمة “إيقاف الخدمة” كـ”مشكلة إدارية” فقط، لا كجزء من منطق الإمبراطورية.

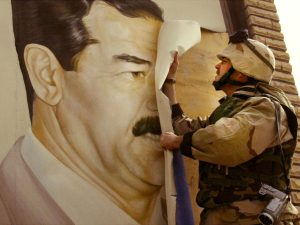

SAFWAN, IRAQ – MARCH 21: U.S. Marine Major Bull Gurfein pulls down a poster of Iraqi President Saddam Hussein March 21, 2003 in Safwan, Iraq. Chaos reigns in southern Iraq as coalition troops continued their offensive to remove Iraq’s leader from power. (Photo by Chris Hondros/Getty Images)

كن أول من ينشر تعليقًا.

آراء المستخدمين